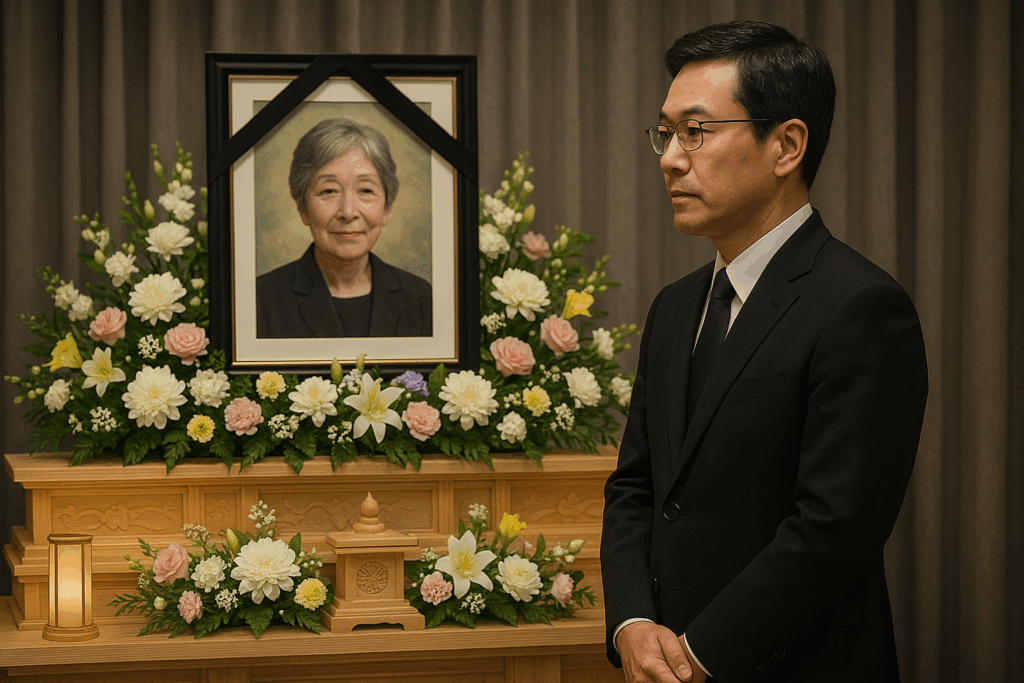

母の葬儀 喪主の挨拶 息子(娘) 例文

喪主としてのご挨拶は、故人に代わって参列者へ感謝の気持ちを伝え、無事に葬儀が執り行われたことの報告をする大切な役目です。

以下に、喪主である息子(娘)としての挨拶の基本構成と、例文をご紹介します。通夜・葬儀・告別式のいずれにも使える、喪主としての丁寧な挨拶の組み立て方です。

■ 喪主挨拶の基本構成(通夜・葬儀共通)

- ご参列への感謝(導入)

まず、参列者へのお礼を述べます。暑い日・寒い日・平日などの状況に応じた言葉を添えると丁寧です。

例:

「本日はご多用の中、またご遠方より○○(母)の葬儀・告別式にご参列賜り、誠にありがとうございます。」

「ご多忙のところ、またお足元の悪い中をお運びいただき、厚く御礼申し上げます。」 - 故人の紹介・人柄・生前の様子

故人の人柄や生き方、家族や周囲への思いを簡潔に述べます。長すぎると冗長になるため、1~2エピソード程度がよいでしょう。

例:

「母はいつも家族の健康と幸せを願い、笑顔を絶やさない人でした。」

「近所の方や友人たちとも仲が良く、気遣いのできる優しい人でした。」 - 逝去の経緯・ご報告

逝去の日付・年齢・最期の様子などを伝え、看取った経緯を簡潔に。

例:

「令和○年○月○日、○歳で永眠いたしました。」

「○年に病を患い、その後も懸命に治療に取り組んでおりましたが、静かに息を引き取りました。」 - ご厚情への感謝

生前にお世話になった方々への感謝を伝えるパートです。個人名を出すよりは「皆様」とまとめるのが一般的です。

例:

「生前は皆様より格別のご厚情を賜り、本人に代わりまして深く御礼申し上げます。」

「長きにわたり、母を見守ってくださり、心より感謝しております。」 - 無事に式を終えられたことの報告

葬儀が滞りなく終わったことを伝え、協力への感謝を述べます。

例:

「おかげさまで、無事に母を見送ることができました。」

「皆様のご支援により、滞りなく葬儀を執り行うことができました。ありがとうございました。」 - 今後の遺族としての決意・ご支援のお願い

残された家族として、今後の決意を簡潔に述べます。同時に今後も見守ってほしい旨を添えます。

例:

「母の遺志を胸に、家族力を合わせて日々を大切に過ごしてまいります。」

「今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。」 - 結びの挨拶

再度の感謝を述べ、挨拶を締めくくります。丁寧で簡潔な言葉で締めるのがポイントです。

例:

「本日は誠にありがとうございました。」

「最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。」

喪主の挨拶 例文

本日はご多用の中、またご遠方より、母 ○○(お名前)の葬儀・告別式にご参列いただき、誠にありがとうございます。喪主として一言、皆さまにご挨拶申し上げます。

母は一人娘として生まれ、絹織物製造を営む家に育ちました。短大を卒業後は家業を支える傍ら、家庭に入り、私たち家族の中心として長年にわたり過ごしてまいりました。

美人で気が強く、口うるさいところもありましたが、それはすべて家族への愛情の裏返しだったと思います。

家族のことにはとてもよく気がつく一方で、自分の世界もしっかりと持ち、ゴルフ、カラオケ、お茶やお花、旅行、社交ダンスなど、いろいろなことに興味をもって積極的に人と関わっていました。

そんな姿に、多くの方が自然と惹きつけられていたように思います。

気が強い父と私たち家族との間に入って、母はいつも調整役を担ってくれていました。家の平穏をなにより願っていた母の存在が、私たち家族にとってどれほど大きかったか、今改めて感じております。

晩年、最初は認知症と診断されましたが、複数の病院での検査の結果、●●という難病であることがわかりました。今思えば、もっと早く気づいてあげられたら、という悔いも残ります。

母はその後、老人ホームでの生活となり、徐々に寝たきりに近い状態となってしまいました。入所しながら病院への入退院を繰り返す日々が続き、私たち家族も、そして母自身も、思った以上に早い病状の進行に戸惑いと無念を抱えていたことと思います。

生前は、私にとって何でも相談できる存在でした。会社の経営方針についても、実務を離れていてもなお、的確な意見をくれる頼りになる母でした。

もう少し、元気でそばにいてくれたら…と、今はただ残念でなりません。

それでも、本日このように多くの方々にお見送りいただけたことを、母もきっと喜んでいることと思います。生前、母を支えてくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

至らぬ点も多々あったかと存じますが、無事に葬儀を終えることができましたこと、皆さまのご厚情とご協力の賜物と感謝しております。

今後とも、母の遺志を大切にしながら、家族一同力を合わせてまいりますので、変わらぬご厚誼を賜れましたら幸いに存じます。

本日は誠にありがとうございました。