神道(神式)の葬儀(葬場祭)挨拶

神道(しんとう)とは、日本で古代から続く 自然崇拝を基盤とした民族信仰 であり、仏教やキリスト教のように開祖や経典を持たないのが大きな特徴です。

「神の道(かみのみち)」という言葉が短くなって「神道」と呼ばれるようになりました。

神道の葬儀「神式」(葬場祭)では、仏式とは異なり「冥福」「供養」などの言葉は使わず、「御霊の安らかなお鎮まり」「御霊のご加護」といった表現を用います。

✨ 神道の特徴

- 八百万(やおよろず)の神

山、川、木、石など自然のあらゆるものに神が宿ると考えます。祖先や偉人も神として祀られます。 - 教典や絶対的な教義がない

仏教の経典やキリスト教の聖書のようなものはなく、生活の中に自然に根付いた慣習や祭祀を通じて受け継がれています。 - 神社と祭祀

神道の中心は神社。氏神(地域の神様)や産土神(その土地を守る神様)を祀り、祭りや祈りを通じて神と人とのつながりを大切にします。 - 死生観

神道では「死」は穢れとされるため、葬儀は「葬場祭」と呼ばれ、仏教の「成仏」や「冥福を祈る」という考えは使いません。

代わりに「御霊は家や子孫を守る存在」として祀られ、祖先祭祀の形で受け継がれます。 - 生活との結びつき

初詣、七五三、お宮参り、地鎮祭など、日本人の人生儀礼の多くは神道に基づいています。

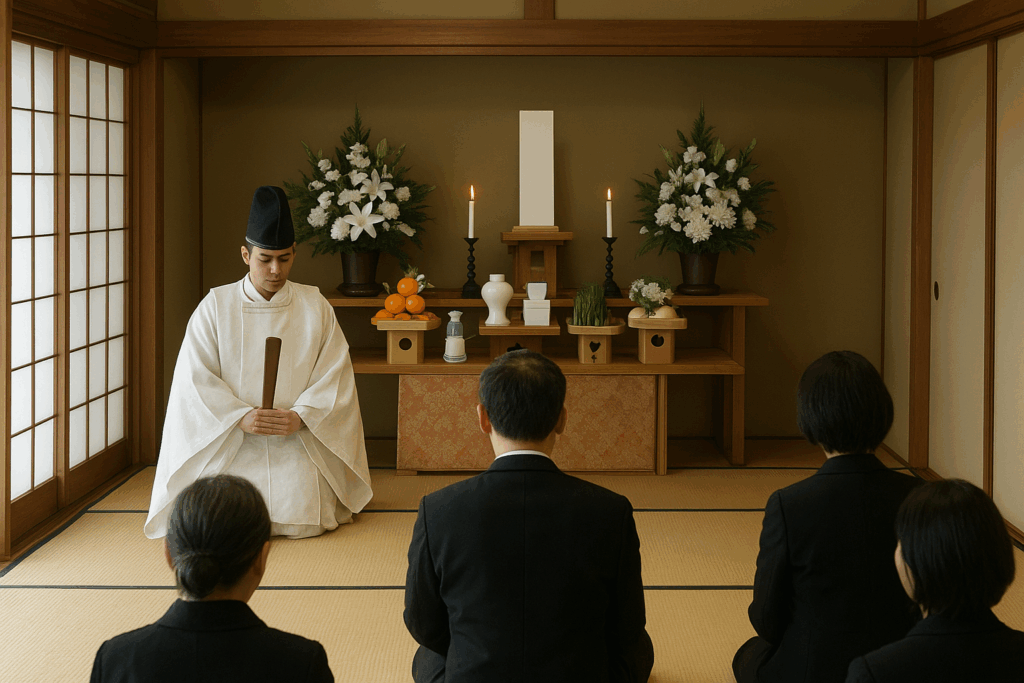

🏮 神式の葬儀(神葬祭)の特徴

- 呼び方

- 仏式:葬儀・告別式

- 神道式:葬場祭

- 故人の呼び方

- 神道では「御霊(みたま)」と呼びます。

- 死後50日を境に「祖霊(それい)」となり、家や子孫を守る神として祀られます。

- 式の流れ(例)

- 修祓(しゅばつ) … 参列者や式場を清める

- 祭主一拝 … 祭主(神職)が神に拝礼

- 献饌(けんせん) … お供えを捧げる

- 祝詞奏上(のりとそうじょう) … 故人の御霊の安らかなお鎮まりを祈る

- 玉串奉奠(たまぐしほうてん) … 参列者が榊に紙垂をつけた玉串を奉り拝礼

- 撤饌(てっせん) … お供えを下げる

- 祭主一拝

- 閉式の辞

- 香典の言い方

- 仏式:御香典

- 神式:御玉串料、御神前

- お供え

- 榊(さかき)、お酒、お米、塩、水、野菜、果物などを供えます。

- 挨拶で使う表現

- ✗「ご冥福をお祈りします」

- 〇「御霊のご安鎮をお祈り申し上げます」

🏮 神道葬儀での挨拶の基本

- 故人への敬意と御霊への言葉

- 「○○様の御霊が安らかにお鎮まりになりますようお祈り申し上げます」

- 遺族への慰めと労い

- 「ご遺族の皆様には、どうかお力を落とされませぬよう」

- 神道的な言葉遣いのポイント

- ✗「冥福を祈る」「成仏」 → 神道では使わない

- 〇「御霊のご安鎮」「御霊のご加護」「安らかなお鎮まり」

🙏 参列者が喪主に向けて言う場合

「本日は誠にご愁傷さまでございます。○○様の御霊が安らかにお鎮まりになりますよう、心よりお祈り申し上げます。」

📜 喪主挨拶(例文)

例文1(短文)

「本日はご多用のところ、亡き○○のためにご会葬を賜り、誠にありがとうございます。

皆様のお力添えにより、式を滞りなく終えることができました。

○○の御霊も、皆様の変わらぬお心に安らかにお鎮まりになることと存じます。

遺族一同、今後も力を合わせて日々努めてまいりますので、引き続きご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。」

例文2(長文)

本日はご多用の中、亡き○○の葬場祭にご参列を賜りまして、誠にありがとうございます。

ただいま、祭主様のご奉仕により、厳かに儀を執り行うことができましたこと、まずもって厚く御礼申し上げます。

故○○は、生前、皆様より格別のご厚情を賜り、今日まで無事に日々を送ることができました。

こうして多くの方々にお見送りいただけますことは、故人にとりまして何よりのよろこびであり、また御霊も安らかにお鎮まりになることと存じます。

私ども遺族にとりましては、突然の別れに未だ深い悲しみを禁じ得ませんが、故人の歩みを思い起こし、その御霊が今後は祖霊として私どもを見守ってくださることを信じ、心静かに受けとめたいと存じます。

これからも遺族一同、力を合わせ、故人の遺志を継ぎ、日々誠実に努めてまいります。

また、故人同様、皆様には変わらぬご指導ご厚誼を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

結びにあたり、あらためて本日のご会葬に対し、厚く御礼を申し上げます。

どうぞ今後とも故人の御霊のご安鎮をお祈りいただきますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。

本日は誠にありがとうございました。